Comunicación presentada al V Congreso Edificios Energía Casi Nula

Autor

- Eduardo Martín del Toro, Investigador posdoctoral, Grupo de investigación «Arquitectura y paisaje», ULPGC

Resumen

Si analizamos los Edificios de Energía Casi Nula en relación con la estrategia que emplean de cara a cómo se consigue el confort térmico en su interior, podemos dividirlos en dos grupos: los edificios basados en estrategias pasivas y los edificios activos. Pero si en lugar de fijarnos en el funcionamiento de las edificaciones, lo hacemos en los usuarios de cada una de ellas, las condiciones se invierten y tenemos que, en el caso de los inmuebles con un alto grado de tecnificación, el usuario pasa a un plano más pasivo, mientras que en la arquitectura bioclimática el usuario tiene una función activa, muy importante para el correcto funcionamiento higrotérmico del artefacto arquitectónico. Es decir, un edificio activo precisa de usuarios pasivos y sin embargo un edificio pasivo requiere de usuarios con un talante activo. Por lo tanto, la comprensión del funcionamiento del edificio por parte del usurario es una pieza fundamental dentro de la correcta implantación de los EECN y no está recibiendo la atención adecuada, por lo que puede ser el talón de Aquiles de este nuevo concepto de hacer, pero también, de vivir la arquitectura. Entonces, es necesaria una herramienta o vía de comunicación entre proyectista y usuario que permita al primero hacer llegar al segundo las instrucciones de uso de esa «máquina de habitar» que es un edificio. Si actualmente la trasferencia de comunicación entre proyectista y usuario se produce mediante el Libro del Edificio, parece necesario que con cada parte de éste venga adjunta una separata práctica, pensada exclusivamente para que el usuario final conozca adecuadamente cómo se comporta el edificio y cuál es su papel en el correcto funcionamiento del mismo, de cara a obtener el confort interior.

Palabras clave

Usuario, Bioclimática, Passivhaus, Domótica, Arquitectura Abierta, Arquitectura Cerrada, Confort

Introducción

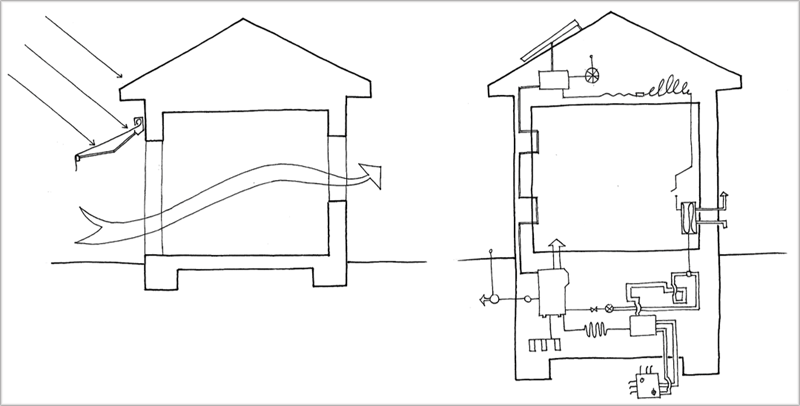

Si analizamos los Edificios de Energía Casi Nula (EECN) en relación con las estrategias que emplean de cara a cómo se consigue el confort térmico en su interior, podemos dividirlos en dos grupos (Figura 1): los edificios pasivos o bioclimáticos y los activos o domóticos (Martín del Toro, 2017a).

Los primeros emplean estrategias que optimizan las condiciones climáticas del lugar donde se va a construir (radiación solar, orientación solar, viento, precipitaciones, luminosidad ambiental, etc.), los recursos naturales con los que se cuenta (topografía del terreno, vegetación, etc.) y los condicionantes locales (ubicación, latitud, altura, contaminación, estructura urbana, etc.), transformando los elementos climáticos externos en confort interno, gracias a un diseño inteligente, con soluciones apropiadas y adaptables a las condiciones climáticas del lugar. Para ello, el diseño de un edificio debe hacerse globalmente de modo que sus diferentes elementos compongan un todo armónico, al tiempo que cada uno de ellos cumpla una función bioclimática y funcional. Este tipo de filosofía se denomina arquitectura del fuera (Santiago Rodríguez, 2012) o arquitectura abierta, ya que pone el esfuerzo en un correcto diseño que aproveche los aportes beneficiosos del entorno al tiempo que se protege de los inadecuados.

Por contra, los segundos se apoyan en los avances tecnológicos para modificar las condiciones interiores por medio de la automatización y el control, que se realiza mediante equipos que disponen de los medios para comunicarse interactivamente entre sí, con la capacidad de seguir las instrucciones de un programa previamente establecido y con la posibilidad de diferentes cambios según se quiera (CASADOMO.com). Esta manera de proyectar suele englobarse dentro de la denominada arquitectura del dentro (Santiago Rodríguez, 2012) o arquitectura cerrada, ya que se basa en crear unas condiciones ideales interiores a partir de un espacio aislado, estanco y cerrado, del cual haya sido excluida la influencia del medio físico externo, generando una envolvente sobre-aislada que independice lo más posible el ambiente interior del exterior. Un ejemplo claro de este tipo de estrategia sería el Passivhaus, basado en tres principios: un gran aislamiento térmico, un riguroso control de infiltraciones y una máxima calidad del aire interior (aire filtrado), por medio de equipos tanto para la ventilación como para la climatización, además de aprovechar la energía del sol para una mejor climatización.

Pero si en lugar de fijarnos en el funcionamiento de las edificaciones, lo hacemos en los usuarios de cada una de ellas, las condiciones se invierten y tenemos que, en el caso de los inmuebles con un alto grado de tecnificación, como son los edificios domóticos o inmóticos, el usuario pasa a un plano más pasivo, reduciéndose la capacidad de éste para intervenir en la gestión de los elementos tecnológicos del mismo, gracias a la incorporación de una serie extensa de mecanismos de gestión, mientras que en la arquitectura bioclimática el usuario tiene una función activa muy importante para el correcto funcionamiento higrotérmico del artefacto arquitectónico.

Antecedentes

Si de cara a la correcta implantación de los EECN es de gran importancia que los técnicos y responsables del proceso edificatorio estén adecuadamente involucrados y preparados, del mismo modo es necesario que los usuarios de dichos espacios arquitectónicos conozcan las características de estos nuevos inmuebles y sus modos de uso. Como cualquier otro aparato complejo, una vivienda o cualquier edificio han de ser usados y mantenidos de forma adecuada, para evitar tanto su deterioro, como condiciones de uso contrarias a lo esperado o, incluso, situaciones de peligro.

Sin embargo, en los últimos años, hay una fuerte corriente en torno a informar y formar a técnicos, instituciones y profesionales del sector de la construcción en la dinámica de los EECN, pero poco o nada parece estar dirigido, o por lo menos estar llegando, a los futuros usuarios de estos edificios como, por ejemplo, se recoge del Estudio Passivhaus. Estudio del usuario de edificios de consumo casi nulo-pasivos (AAVV, 2018), documento que resume el informe Adaptación del usuario a los edificios de consumo casi nulo – Passivhaus (ECCN-PH) para identificar cuáles son los hábitos de las personas en sus viviendas, y en donde se detecta que: «Desde el sector de la construcción han sido pocas las veces que se ha puesto “el usuario” en el centro ignorando su papel activo en el funcionamiento energético del edificio».

Descripción

En un edificio bioclimático se suman las estrategias pasivas de diseño con los ajustes realizados en cada momento por el usuario, que terminan de acomodar las condiciones higrotérmicas del edificio con las necesidades puntuales y adaptadas a sus condiciones endógenas (edad, sexo, constitución, vestimenta, actividad, etc.) en cada momento.

Esto implica activamente al usuario en un correcto juego de apertura y cierre de los huecos para la adecuada regulación del paso u obstrucción de los distintos agentes climáticos por medio de elementos como portones, cristales, fraileros, cortinas, etc.

Contrariamente, un edificio domótico se autogestiona automáticamente, reduciéndose la labor del usuario a leves ajustes como la aplicación de distintos perfiles de uso preestablecidos para ciertas situaciones posibles. Por tanto, podemos decir que un edificio activo precisa de usuarios pasivos y sin embargo un edificio pasivo requiere de usuarios con un talante activo, para conseguir, en cada caso, un correcto funcionamiento energético del inmueble.

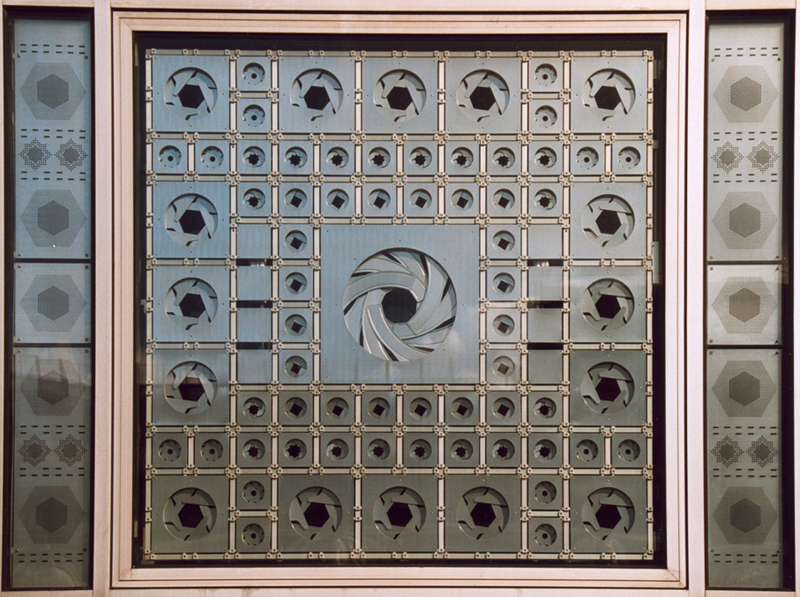

Un ejemplo de esto podría ser el control de la iluminación y las ganancias solares: mientras que en un edificio bioclimático, el usuario tiene el control de toldos, persianas o contraventanas, tenemos el caso opuesto más claro en el edificio del Instituto del Mundo Árabe de Jean Nouvel que en su fachada sur cada cristal cuadrado tiene una serie de células fotoeléctricas semejantes al diafragma de una cámara de fotos que se abren cuanto menos luz exterior reciben y viceversa.

Lo mismo sucede si nos referimos a la ventilación. Mientras que en una vivienda pasiva el usuario puede jugar con la apertura parcial o total de los huecos estratégicamente distribuidos, en un edificio «mecanizado» la ventilación se realiza por medio de bombas de ventilación y mediante conductos, que no sólo regulan el volumen de aire renovado, sino que en la mayoría de los casos lo climatiza e incluso filtra.

En ambos casos, una inadecuada actuación por parte del usuario puede llevar al traste el funcionamiento esperado de diseño y por tanto que en el interior del edificio no se alcancen unas condiciones adecuadas de confort, y lo que es peor, se produzcan unos altos consumos energéticos, en contra de la filosofía de los propios EECN.

Si volvemos a los ejemplos anteriores de control de ganancias solares y ventilación, tenemos que un usuario desconocedor de las estrategias bioclimáticas que se encuentran detrás del diseño de su vivienda podría no extender los toldos en las horas más soleadas del verano, provocando graves sobrecalentamientos o no realizar unas ventilaciones mínimas por medio de la apertura de las ventanas en invierno por miedo a las perdidas térmicas, favoreciendo la generación de condensaciones y sus problemas asociados: mala calidad del aire, presencia de mohos, etc. En el caso opuesto, un usuario de una vivienda proyectada según las estrategias de la «arquitectura cerrada», pero culturalmente acostumbrado a vivir con las ventanas abiertas (Martín del Toro, 2017b) -como sucede en muchos puntos del sur de España- dejará sin efecto los grandes espesores de aislamiento o los equipos de climatización, lo que conlleva al desaprovechamiento de la inversión económica realizada en el sistema constructivo de la envolvente, al tiempo que los equipos de climatización pueden estar funcionando y derrochando energía, sin efecto.

Resultados

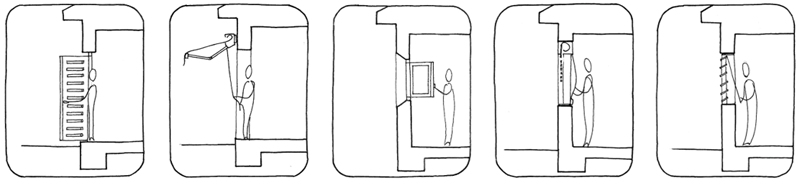

Tenemos, por una lado, una arquitectura en la que el usuario es mero espectador y donde la tecnología se encarga de forma silenciosa de buscar las condiciones de confort, a costa de unos consumos energéticos -en algunos casos nada despreciables- y ante la imposibilidad de realizar ciertos ajustes, algo que puede llegar a causar condiciones de disconfort si, por ejemplo, se dan unas condiciones interiores (de uso, ocupación, redistribución de volúmenes de aire, etc.) no previstas en diseño. Frente a ésta, en la arquitectura bioclimática es necesario devolverle gran parte de la responsabilidad de la gestión del edificio a los usuarios (Figura 3), ya que en ellos el factor humano es la última pieza de ajuste del funcionamiento higrotérmico del inmueble, lo que obliga a que los usuarios conozcan perfectamente cómo trabaja el edificio y cuál es la mejor actuación a realizar en cada momento, a partir de una labor de concienciación y educación de éste.

Es importante también, en este último caso -bioclimáticos- que su funcionamiento o estrategias de uso de cara al manejo de los residentes de la edificación, no sea excesivamente complejo o cargado de alternativas, que pueda convertir al edificio en una máquina complicada, del mismo modo que con el paso de los años la necesidad en el conocimiento de mecánica para la conducción de un coche se ha ido reduciendo prácticamente a cero, en contraposición a los primeros vehículos de la historia.

Por lo tanto, la comprensión del funcionamiento del edificio por parte del usurario es una pieza fundamental dentro de la correcta implantación de los EECN y no está recibiendo la atención adecuada, por lo que puede ser el talón de Aquiles de este nuevo concepto de hacer, pero también, de vivir la arquitectura. Conocer el correcto manejo de un edificio bioclimático es imprescindible para su adecuado comportamiento, pero como hemos visto, en el caso de edificios más autónomos, como los domóticos, el usuario también debe conocer una serie de actuaciones básicas que (no) ha de realizar para no dar al traste con las condiciones de uso que se estiman desde el proyecto.

Entonces es necesaria una herramienta o vía de comunicación entre proyectista y usuario que permita al primero hacer llegar al segundo las instrucciones de uso de esa «máquina de habitar» que es un edificio, pero que además se produzca de una manera sencilla y didáctica, adaptada a un lenguaje llano, que cualquier usuario pueda comprender con facilidad, evitando textos enciclopédicos que nadie lee o el empleo de un lenguaje técnico o cargado de cultismos que dificulten su entendimiento a las personas ajenas al campo de la construcción y la climatización.

Discusión y Conclusiones

Actualmente, la trasferencia de comunicación entre proyectista y usuario se produce mediante el Libro del Edificio (LE). Este documento es obligatorio desde mayo de 2000, con la publicación de la Ley de Ordenación de la Edificación, Ley 38/1999 (LOE) y se compone del conjunto de documentación que detalla y describe una obra nueva o edificio recién construido y que es entregado a los compradores para su conocimiento y mantenimiento posterior. Se trata, en cierta medida, de los documentos escritos y gráficos que registran la historia de la edificación del edificio.

El LE funcionaría como manual de conservación del edificio. Su funcionalidad práctica, aparte de recopilar toda la documentación generada durante la obra, es la de un Manual de Conservación de la edificación para sus propietarios que recoge las obligaciones de éstos en materia de conservación del inmueble cuando deciden sumarse a la comunidad de propietarios. Dentro de los varios contenidos (Código Técnico de Edificación. Parte I) del LE existe uno específico de «Instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y de sus instalaciones (incluyendo Plan de mantenimiento)». Las instrucciones de uso son indicaciones donde se establecen una serie de consejos e instrucciones para el correcto uso de cada espacio, ya sean privativos o comunes. Asimismo, se establecen una serie de limitaciones de uso y prohibiciones. También se incluyen en este epígrafe precauciones, recomendaciones y previsiones a tener en cuenta. Están encaminadas a conseguir, entre otros, los siguientes objetivos (Manual de uso y mantenimiento del edificio del COA Tenerife): Evitar la aparición de síntomas patológicos derivados de un inadecuado uso, mejorar el confort, la salubridad y la seguridad y promover el ahorro de agua y energía, y no contaminar.

Sin embargo, y por desgracia, en general este documento es un gran desconocido. Las principales razones de esto es que precisamente no cumple nada de lo indicado anteriormente, es decir, es un documento de gran extensión, cargado de aspectos técnicos, muy difícil de acometer, no sólo para los usuarios sino que, incluso en algunos casos, hasta para los propios expertos en la materia. Además, el apartado referente a las instrucciones de uso está más encaminado a conocer el correcto empleo de cada uno de los elementos del edificio, como las ventanas, la cubierta o las barandillas que al empleo del edificio como elemento de conjunto y su funcionamiento higrotérmico. Por tanto, parece necesario que con cada parte del edificio (vivienda, oficina, local comercial, etc.) venga adjunta una separata práctica del LE pensada exclusivamente para que el usuario final conozca adecuadamente cómo se comporta el edificio y cuál es su papel en el correcto funcionamiento del mismo, de cara a obtener el confort interior, redactado en un lenguaje sencillo -primando la expresión gráfica-, buscando una fácil y rápida comprensión.

Referencias

- AAVV, 2018, Estudio Passivhaus. Estudio del usuario de edificios de consumo casi nulo-pasivos.

- Código Técnico de Edificación. Parte I: Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, publicado en: BOE nº 74, de 28 de marzo de 2006, páginas 11816 a 11831.

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, publicado en el BOE nº 266, de 06/11/1999.

- Martín del Toro, E., 2017a, «Diseño de EECN para las condiciones particulares de Canarias» en Libro de comunicaciones: IV Congreso de Edificios de Energía Casi Nula (EECN), Grupo Tecma Red S.L. Madrid.

- Santiago Rodríguez, E., 2012, «Casa en Lagartera: Toledo», en Luxán García De Diego, M., Habitar Sostenible. Integración medioambiental en 15 casas de arquitectura popular española, Centro de Publicaciones Secretaría General Técnica Ministerio de Fomento. Madrid.

- CASADOMO.com (15 mayo 2012).

- COAC Demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro, Manual de uso y mantenimiento del edificio, (13 marzo 2017)

- Martín del Toro, E., 2017b, Vivir con las ventanas abiertas, Sustentable & Sostenible, (9 octubre 2017).